この講座は、今年度大館学び大学で、企業の社会貢献の一環として企画した、受講料無料の「企業連携講座」の第2弾です。

今回は、大館桂桜高等学校大塚陽平先生を講師にお迎えし、「平和都市宣言」が市民ホールに掲示されている当館としては大変意義のある学びであると考え、『大館市 非核・平和都市宣言』に懸けた先人の思いに学ぶと題し、〜桂桜高校生の広島体験を知る〜講座を開催しました。

この講座は、桂桜高校2年生の修学旅行に向けて行なった事前学習の様子を紹介する形で進められました。

① 大塚先生の思い

大塚先生は『大館市 非核・平和都市宣言』は大館の道路沿いにあったのは目にしていたが、それが何なのか、宣言された経緯も分からない状態であったと言います。 各国で戦争・紛争が起こり、平和に暮らす「当たり前」が壊されている今、テレビ等で見聞きするニュースを「自分ごと」として聞くため、教師として学生と一緒に広島に行きたいと考えたのがきっかけだそうです。

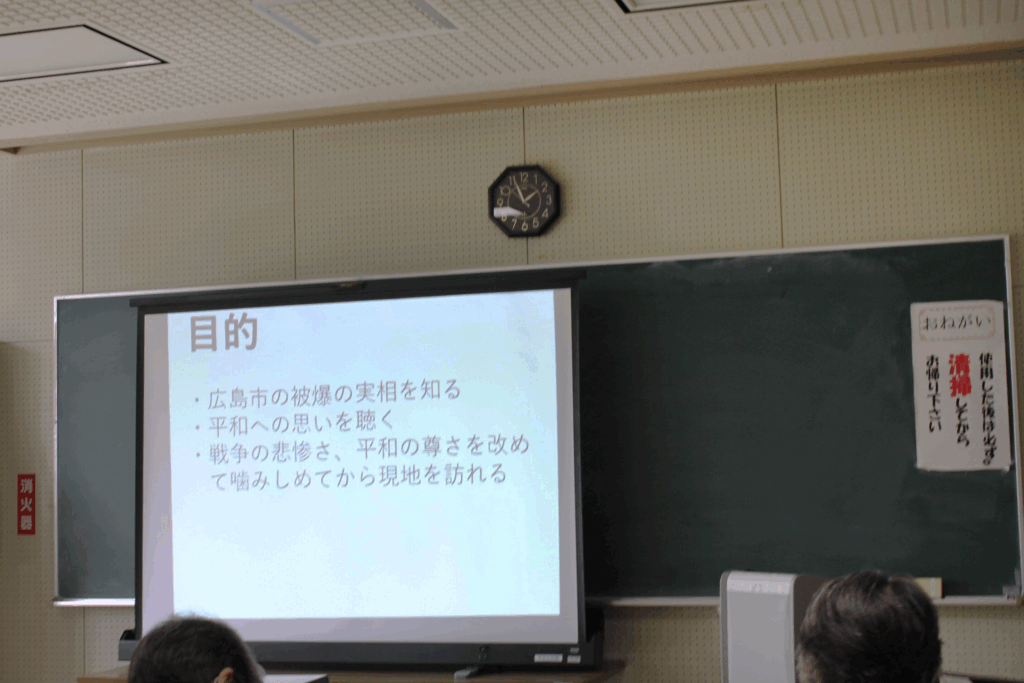

② 事前学習(大塚先生の授業)

最初は、2年生の修学旅行当日現地で語り部の方を招き、被爆体験を聞く予定でしたが、国の事業で「被爆体験伝承者等派遣事業」というものがあると紹介され、事前学習として取り入れました。気持ちが薄れないよう修学旅行の1週間前に、大塚先生の授業と伝承講話の2本立てで開催しました。

衛星写真で見るヒロシマは三角洲の上に形成された町であり、原爆当時に走っていたものも残り、今では車両の移り変わりも見られる路面電車や、半径2キロ以内の建物は全壊・全焼したがほぼ真上で爆発したために「平和のシンボル」として残った広島原爆ドームなどがあります。

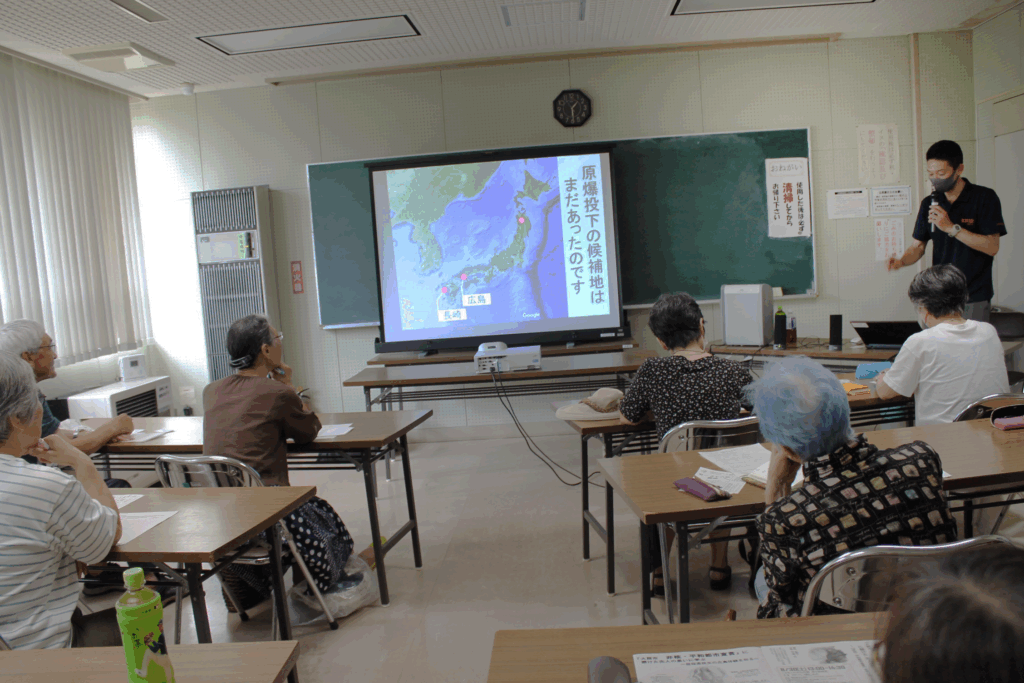

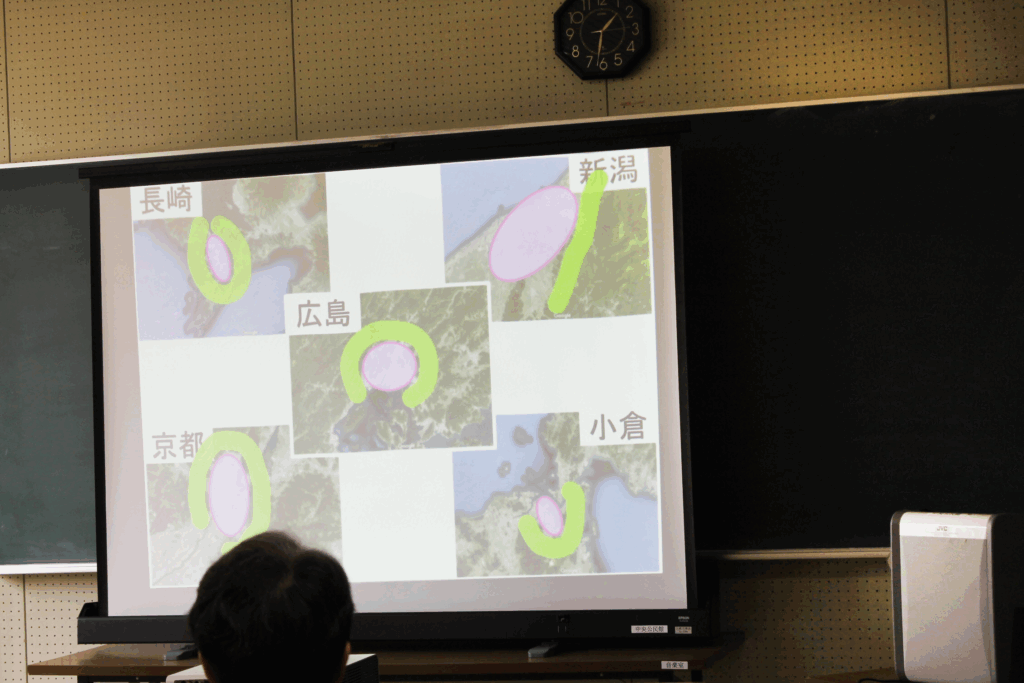

社会科の専門である大塚教諭は地理的視点から事前学習を準備。東京や大阪などの主要都市があるのになぜヒロシマ(HIROSHIMA)だったのか、それは東京はすでに空襲を受けて焼け野原だったからです。原爆投下の候補地は広島と長崎の他にまだあり、山に囲まれていて人口の多い都市が候補となっていましたが、無傷のところへ攻撃をすることで被害の数が意味を持っていました。どの範囲まで原爆の威力があるかを測るのに適していたのが、空襲の被害が少ない広島と長崎でした。

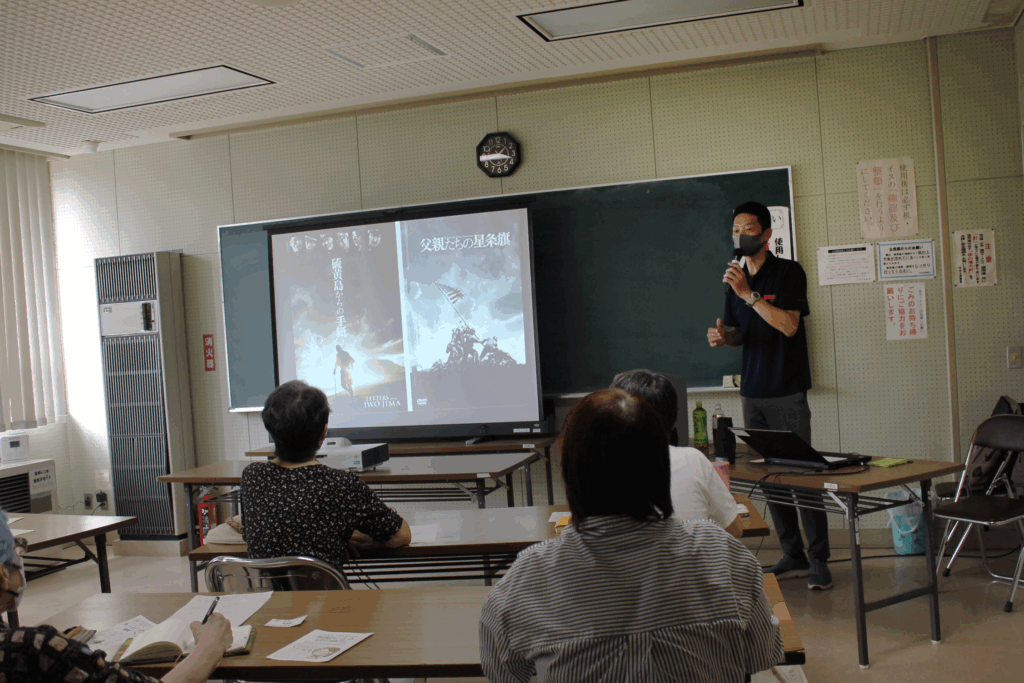

原爆を部品として運び組み立てる輸送ルートもあり、通過点にある硫黄島は激戦の末アメリカが制圧。アメリカ・日本ふたつの視点からの映画があり、見比べてみると良い学びとなりそうです。

原爆投下されたのが大館と考えた時、大館市立病院を中心にした半径2km内には当館を含め秋田犬会館や鳳鳴高校があり、大館市街となります。桂桜高校は範囲外でしたが、生徒も講座の参加者も自身に置き換えることで威力や被害の大きさを考えることが出来たようです。

③ 事前学習(伝承講話)

被爆の「事実を伝え残していく」ために養成された伝承者による講話は、実際の被害者の方が話した言葉を聞くことが出来るため、多感な時期に戦争について考えられる貴重な体験であり、命を大切に、相手を尊重してほしいという伝承者の言葉もあり、生徒達は「学ばずに行くのと学んでから行くのとでは心構えが違う」と感じ「新しいイメージが出来、視野が広がった」そうです。

④ 現地での体験(平和記念公園訪問)

修学旅行当日、原爆資料館、平和記念公園などに訪れた生徒達。1か月前に休み時間や放課後を使って高校生自身が作った折り鶴を、平和記念公園に納めました。建築科の助けもあり、桂桜高校校章の焼き印の入った箱にフックをつけた千羽鶴で祈りを捧げて来られたようです。

⑤ 高校生たちの学びと総括

事前学習をしたことで、当日の現地ガイドの話と結び付けて「合っていた」「少し違うこともあった」「さらに新しい発見があった」と色々な考えがあったといいます。 大塚教授はこの取り組みが繋がっていくと良いなと考え取り組んでいて、今年の2年生も修学旅行で広島へ行くため、同じように伝承講話をするという話に、良かったと喜ばれていました。

⑥ 対話の時間(感想・意見の共有)

参加者からは、「続けて頑張ってほしい」「次回の〜『非核・平和都市宣言』を語り合う〜講座にも期待」との声が聞かれました。

「広島への修学旅行の事前学習」が、平和教育のひとつとして高校生に深く受け入れられたと感じ、こういう学び方の大切さを知ることができました。

ぜひ、8月30日(土)の非核・平和都市宣言を語り学び合う講座への参加申し込みをお願いし、「平和」が語り継がれていくことを願うばかりです。

⭐️受講者からの感想

・高校生になったつもりで、事前授業を体験できて感動しました。先生の平和を子供たちと学び体験する修学旅行の取り組みが嬉しかったです。たくさんの学校で小・中・高の教育に平和教育実践が広がっていくことを期待しています。

・とても貴重なお話をありがとうございました。広島の修学旅行は事前、事後の学習が大変なのでなかなか許可が出ないと聞いていましたが、先生方の熱意のたまものと思いました。今後もぜひ続けてほしいです。