今回の講師は、令和2年からダリアや野菜を中心とした農園「収農花」を経営開始している富樫収(左)さん。

大館市役所産業部農政課の係長である石川久人(右)さん。

この講座は、就農を考えた人が、その時に役立つ農業の基本的な制度を学び、さらに新規就農者から体験談を訊くことによって、農業への関心を高め楽しさを伝えることを目的として開催された。

🔷 農業に関する支援制度について

・・・石川 久人氏

農林業センサスの結果から農業経営全体の状況として、「離農・高齢化・人口減少により、担い手や新規参入がおらず、農地集約が必要」と説明があり、石川氏は自分自身も農家であり、親が高齢化となったことから、農業の話題が自分にとっても切実な課題であるとお話しされた。

アグリイノベーション事業として4葉の施策(New Crop、スマート農業、高付加価値、人材育成)が話され、最終的に後継ぎ後継者の育成や高齢者農家からの農業継承、新規就農の確保が重要となるということであった。

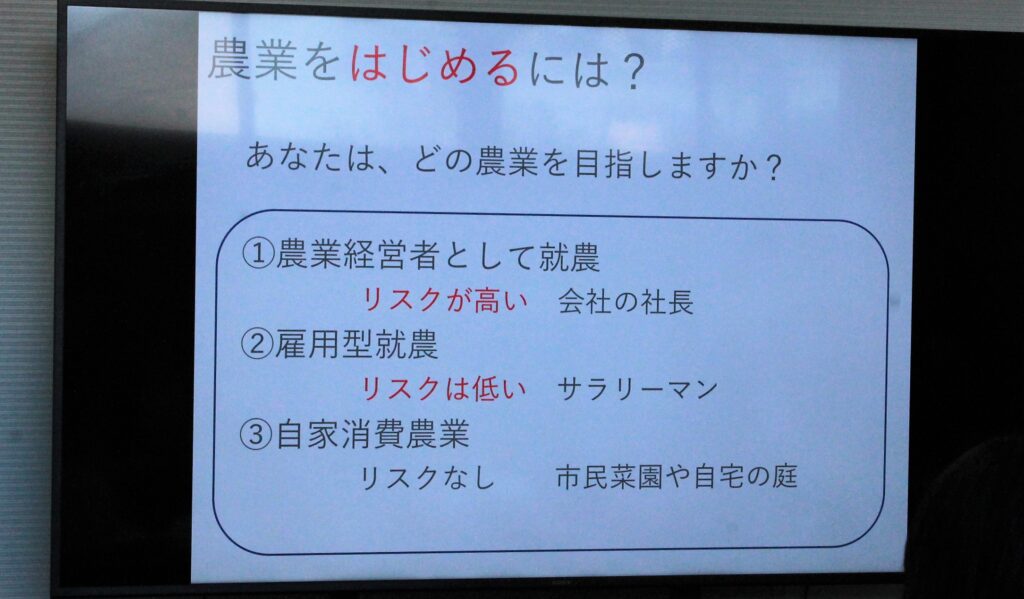

農業には、①農業経営者として就農 ②雇用型就農 ③自家消費農業があり、それぞれのメリット・デメリットが説明され、自分がどの農業を目指すのか、よく考える必要があることを知った。

その後、新規就農の支援制度が具体的に説明され、作物によって労働時間と収穫量が異なるので、生計を成り立たせるためには「考える農業」が必要であると強調された。

【まとめ】

1. 情報・基礎知識を収集 → いいところだけでなく、悪いところも聞く

2. 農作業体験・経験 → 1DAY体験などOK

3. 農業のリスク・お金・労働を理解 → 理解することが大事

4. 家族の理解・生活が変化を決断 → 家族の理解がとても大事

5. やりたい農業のビジョン・資金・スケジュール → 1〜4を踏まえて相談

6. 各種研修や勉強・栽培技術と基礎知識

7. 5年先の営農計画作成「青年等就農計画」

8. 農地借地・機械購入・借上・補助金等の確保

最後に、やりがいと国民の食糧確保の使命をもって、慣習にとらわれない農業をはじめることが重要。現在のプロダクト・インからマーケット・イン、加工品や有機農業による付加価値の向上、インターネット販売、スマート農業など、いろいろやりたいこと、楽しみも増える。市としても、新規就農者への支援の拡充を図り共に盛り上げるため支援をしますと、力強くお話しされた。

🔶 「これからはじめる農業講座」・・・富樫 収氏

◎ 自己紹介

大館市出身 43歳

東京でDB系のエンジニアとして働いていた時に東日本大震災があり、その復興事業として被災された農家の人たちと触れ合い、様々な体験をきっかけに農業に興味が湧き、実家がある大館市に戻って新規就農を目指した。

1.新規就農へ向けて

実家は農家ではない。専業農家として新規就農するためには、土地もない、機械もない、知識もない。その時、富樫さんがどういうことを考えたかを中心にこの講話が進められた。

・3つを決めれば経営方針が決まる

① 農地を決める → 有用性の高い農地を確保する

・市の担当者からの情報や、近隣の農家の方々からの情報など、コミュニケーション

をとりながら細かい情報を取得する。

② 販売先を決める → 販売先と流通経路を確保する

・最初は自分に余裕がなく、JAと産直のみの取引であった。2年目からECサイトを活

用し、全国販売している。

③ 栽培計画を決める → より具体的な栽培計画を立てる

・栽培計画は、いつタネを植えるかなど、近所の農家さんから聞きながら細かい計画

にしたほうがよい。みんな快く教えてくれる。

2.農業経営の方向性

① 「どこ」に向けて農業をするか

→ 秋田県の人、東北の人、できるだけいろんな人に

② 自分が「なに」を楽しいと感じるか

→ 出荷物にお客さんからの反応があり、ECサイトのコメントを読んだ時が、自分に

とって楽しい時間である

③ それを「だれ」が喜んでくれるのか

3.理想とする農業

持続させていくことが何より大切。

自分なりの楽しさを見つけることが最も大切!

4.農作業と農業経営

① 栽培にかかる費用の把握

② 労働時間の把握

③ 販売に係る費用の把握

※ 費用をきちんと把握することによって、適正な販売価格が見えてくる

5.生産体制の比較、生産体制と販売先

少品目大量生産と多品目少量生産

※ それぞれメリット、デメリットがあるので、自分に合うのはどっちかを考え、現在は

多品目少量生産で行い、それに合った販売先を探し出す。

6.自分だけの独自ブランドを作る

・ 差別化した商品をさらにブラッシュアップして独自のブランドを作っていく

・ 美味しいから買うのではなく、食べてみたいと思わせることが重要!

・ どんな人がどういう場面でどういうふうに食べるかを細かく考えて商品化していく

・ 加工することで日持ちや在庫管理がしやすくなり、農産物が取れない時期の収入源

にもなる

最後に・・・

富樫氏は、今後の計画としてサツマイモで地域ブランド作物を考え、地域活性化を目指しているとのことであった。

名刺には「収農花」と書かれており、富樫氏が農業の未来に大きな夢を抱いていることが伝わり、受講者みんなが「楽しそう!」と思ったに違いない。

また、石川氏より受講者全員に「山の芋と全粒粉の小麦粉」をお土産にいただいた。

⭐️受講者からの感想

・本日は貴重なお話をありがとうございました。農業をはじめる楽しさや厳しさを実際にや

られている農家さんから聞くことができ、大変勉強になりました。

・今回初めて学び大学に参加させていただきありがとうございました。とても楽しい時間を

過ごさせていただきました。農業のお話でしたが、お話を聞いていると、他の仕事にも繋

がっていくんだとも感じました。とんぶりが大好きなので、とんぶりが世界に広がり、大

館もハチ公の故郷だけでなく食でも広がっていって欲しいと思いました。

・楽しみがないと続かない、自分なりの楽しみを見つけることが最も大切。という言葉があ

りました。私も楽しみを見つけて継続していきたい。