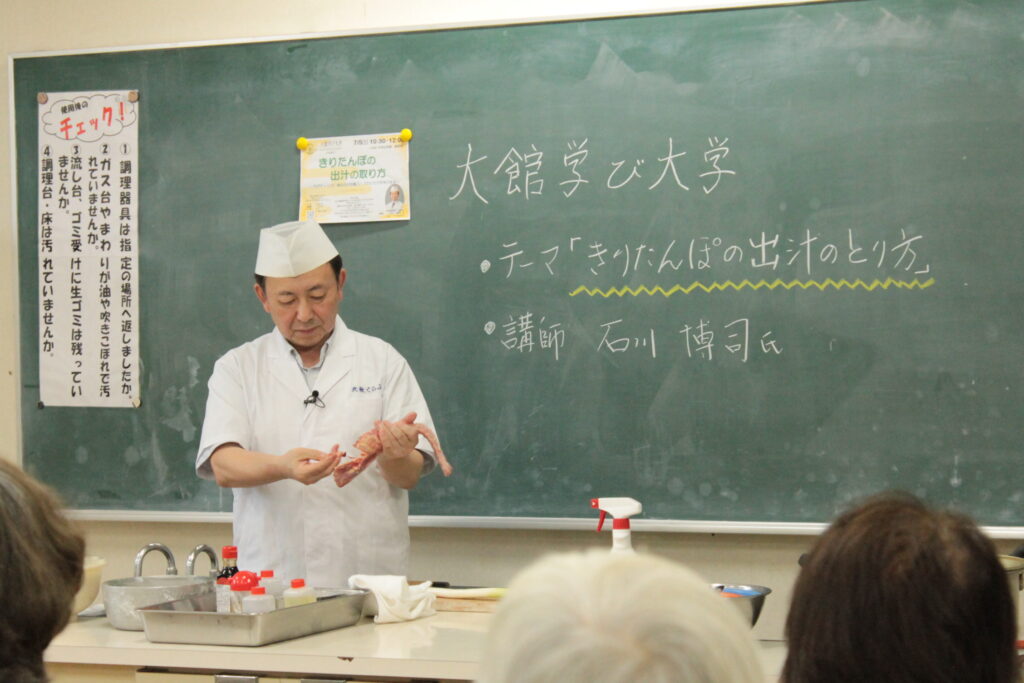

100年以上続く大館の老舗料亭「北秋くらぶ」の5代目、石川博司氏を講師にお招きし、「きりたんぽの出汁の取り方」と「プロの技」を学ぶ料理講座を開催しました。

「本場の味 大館のきりたんぽ」という資料が配られ、ここだけのマル秘をお伝えします!と講師が意気込みを語って下さいました。

参加者のほとんどの方が、ふだんは比内地鶏のガラをそのまま鍋に入れて出汁を取っているとのことでしたが、プロの技はちょっと違いました。

【きりたんぽの出汁の取り方の手順】

① 鶏ガラを霜降りし、血合いを取る。 →この作業が大事!

② 水にガラを入れ、火にかける。

③ 弱火でコトコト5時間煮込む。

④ お酒、醤油、砂糖で味付けをする。

※みりんは使わず、砂糖(上白糖)を隠し味程度に入れます。秋冬はネギの甘さで補えるため小さじ1杯程度ですが、夏は大さじ2杯でも良いようです。

<出汁を取るときのポイント>

◎家庭で水道水を使用する場合、一晩汲み置きをするとカルキ臭が抜けます。

◎冷凍の鶏ガラは、水で解凍するのが一番。冷蔵庫で自然解凍でもよいです。

◎余計な部分を取る(ごみを掃除する)。

◎煮る時間は5時間がベスト。

◎灰汁は何回も出ます。すっきりと仕上げるためこまめに取り、煮詰まったら水を足して量を一定にする。

旨味が半減しないように、内臓や血管・余分な脂等を取り除くこの作業に、参加者は驚いていました。包丁で切り込みを入れて“掃除”をする講師を見て、「知らなかった」「そのまま食べていたかも」との声が聞こえました。

5時間という時間にも参加者は驚いていましたが、これは科学的に証明されていて、それより短いと全ての出汁が取れず、それより長いと雑味が出てしまうそうです。

時間がない場合は、最低3時間でも大丈夫とのことでした。

【すぐに使わない出汁の保存方法】

冷蔵庫であれば2・3日は持ちます。密封できる袋に入れて冷凍すれば、より持ちが良く1か月ほど持ちます。

質疑応答の時間を取る間もなく、講師が実際に調理する様子を見ながら、参加者が次から次へと質問をしていました。

【みんなできりたんぽ鍋を作る】

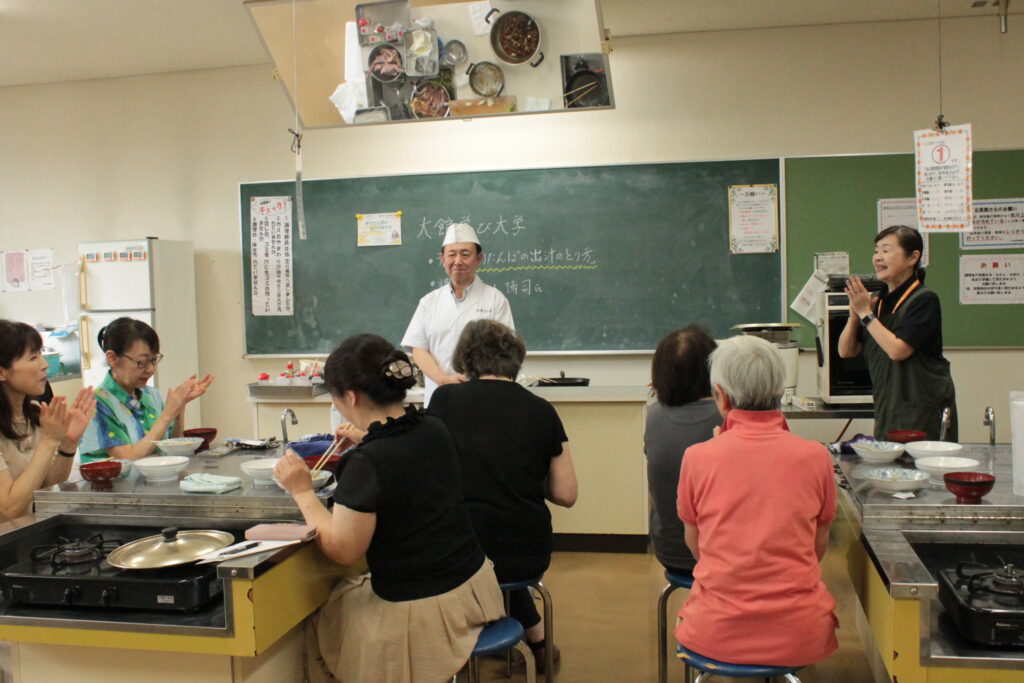

ポイントを教わった後、4人グループになり、実際にきりたんぽ鍋を作ることになりました。

味付けされた出汁に、講師が準備して下さったごぼう、糸こんにゃく、舞茸を入れ、ひと煮立ちさせ、その後にネギ、比内地鶏、きりたんぽを入れまたひと煮立ちさせます。最後にセリを入れて出来上がり。

【次から次へとお料理が出来上がり】

〈肉団子入りスープ〉

石川さんはきりたんぽの出汁の他に、鶏ガラの出汁にお酒と塩コショウだけで味付けをした、旨味が凝縮した肉団子のスープを用意してくださいました。

〈餡かけ焼きそば〉

さらに中華鍋を用いて、きりたんぽのスープの活用術も紹介!

砂糖を適量とオイスターソースを大さじ1ほど追加し、片栗粉でとろみをつけたら餡の完成。餡に下処理した具材をたっぷり入れます。フライパンで焼いた麺にかけると餡かけ焼きそばが簡単にできます!

〈餡かけのポイント〉

◎片栗粉は水に溶いた後すぐ使うのではなく、少し置いておき、片栗粉が沈んでできる上澄みを1回捨てて、水を足して溶きなおすとよい。

◎香りづけにはごま油。酢で味変をしても美味しい!

お料理が出来たところで、ワクワクしながらみんなで試食会です。

きりたんぽ鍋と肉団子スープ、そして餡かけ焼きそばを試食。

また石川さんから参加者へ、サプライズで保存剤等一切使用していない、薄めずにそのまま使用できる料亭北秋くらぶの特製鶏ガラスープのプレゼントがあり、じゃんけん大会で勝者にプレゼントされました。

思いがけないお料理に知識もお腹もいっぱいになり、とても楽しく貴重な体験が出来たようでした。

是非学んだ知識を活用し、これからも本場の大館きりたんぽの味を楽しんでいただきたいと思います。

⭐️受講者からの感想

・基礎から企業㊙︎まで丁寧に分かりやすく、ユーモアも交えながら大変楽しく学ばせていただきました。サプライズできりたんぽと鳥団子スープ、あんかけ焼きそばのお食事まで!ご馳走様でした。ありがとうございました!!!

・知っているようで、知らないことばかりでした。きりたんぽの本場にいて、正統派の“だしのとり方”を学ぶ機会を得たことはうれしい限りです。ありがとうございました。

・男性も参加して色々基本的なことを質問できたので参加して満足です。お腹もいっぱいです。あとは自分好みに調整して工夫をかさねたいと思います。